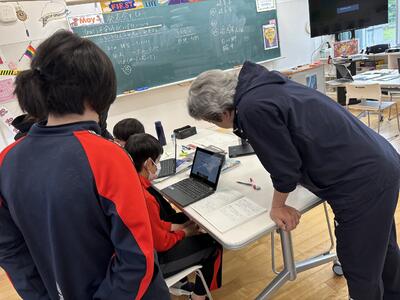

学びが広がり、深まる授業について

6年生の社会科の授業で、子どもたちが自分で調べた平安時代についての発表がありました。他の人の発表を聞くことで、自分の見方・考え方の視点が変わり、学びが広がったり、深まったりします。そこで疑問に思ったり、もっと調べたいと思ったことを考えて、調べる学習です。つまり、主体的で対話的で深い学びを実践している授業でした。子どもたちから、平安時代から行われるようになった風習として、精霊馬(しょうりょううま)が紹介されていました。

【精霊馬ってなんだろう?】

・私も疑問に思って、校長室で調べはじめました。

◎ 精霊馬とは、ご先祖の霊を迎えて送るために用意したお供え物

【どんなものでつくるのだろう?】

◎ キュウリに割りばしや爪楊枝で馬の形にしたもの 精霊馬(しょうりょううま)

◎ ナスで同じように牛の形にしたもの 精霊牛(しょうりょううし)

【何のためにつくるのだろう?】

◎ お盆期間に、ご先祖様がスムーズに行き来できる乗り物として

【馬と牛の違いは?】

◎ 精霊馬は、一刻もはやく戻ってこれるよう

◎ 精霊牛は、ゆったりと帰ってもらえるよう

【キュウリやナスを使うようになったのはいつごろから?】

◎ 平安時代は、麦わらとひょうたんで、江戸時代からキュウリとナスを使うようになった

【他の地域のご先祖の迎え方?】

◎ 迎え火 送り火 精霊流し 精霊船

子どもの発表から、気になって調べ始めましたが、そういえば小さいころ、お盆に本家に行ったとき、キュウリやナスに割りばしで足をつくって、飾ってあったのを思い出しました。恥ずかしながら、私の学びが広がり、深まった社会科の授業になりました。