学校ブログ

鬼脇探訪 ~ 利尻富士山頂の「祠(ほこら)」を訪ねたつもり?になって

ここ数日の間、少雪だった利尻に天から帳尻を合わせるように降り積もった「ドカ雪」は、白い恋人のパッケージでもおなじみ「利尻富士」の頂きを、お色直しをしたかの如く純白のキレイなおしろい姿を見せて、その雄姿は下界から見ても青い空になお一層映えています!その利尻山のテッペンには、島全体を見守る「山の神」として写真のような祠(ほこら)が建立されています!24時間365日雨や雪や突風にもマケズ…ではありませんが、どれだけの疲労困憊した登山者や維持作業などに従事されている方々を癒してきたか?実に頼もしくも見えますが、私自身は実際の登山というより、頭の中でのバーチャル登山?でご加護を求め何度も合掌したり敬礼を行っています。(かなり寒そうですが…)

学んでいく過程⑫

英語の時間に、浅岡先生から、「たまねぎについて、人に説明できる英文を作りなさい。」という課題がありました。子どもたちは、パソコンで、たまねぎについて調べ始めました。写真は、必死になってパソコンで検索している場面です。また、不確かな情報源ではなく、出典を明らかにすることも課題の1つとなっています。これは、まさに情報活用能力を育む授業です。情報活用能力とは、情報を効果的に活用して、問題を発見・解決したり、自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力です。授業の流れは、まず、インターネットから、たまねぎについて説明している文や言葉を調べます。出典も考慮して、情報を得ます。次に、その情報の中から、相手に説明する必要な文や言葉を選択して、文を整えます。その文が相手が納得できる文になっているかも考えます。最後に日本語の文を英文に直します。論理的思考力が身に付く授業の一つだと思いました。

ちなみに無料の日本語の生成AIでは、2秒くらいで次のような文が出てきました。「たまねぎは、球状の形をした野菜で、白から黄色、赤に変わる紙のような皮で覆われています。生の状態では、刺激臭が強いですが、調理すると甘みが増し、味わい深くなります。たまねぎは、世界中の様々な料理で使われ、料理に風味と奥深さを加えるために、一般的に使用されています。」

ださい

学んでいく過程⑪

理科の授業の基本的な指導の流れは、「問題の把握→予想や仮説の設定→検証計画の立案→観察・実験→結果の整理→考察」という形で進むのが一般的です。教師が何を子どもたちに学ばせたいのか、子どもが疑問をもてるように指導を工夫します。子どもが、なぜそう思うのか、話合いをして、予想を立てます。実験の結果から、考察してまとめます。実験による体験活動と、言語活動(根拠を基にして予想を立てる。結果を基にまとめる。)を踏まえた問題解決の過程が重要です。写真は、4年生の理科の授業風景です。唐井先生が、子どもたちに発問をして、予想を立てさせながら子どもたち同士で、交流をしているところです。実験による体験活動は、子どもたちの記憶に鮮明に残ります。論理的思考力の育成のためには、語彙力や国語力も必要です。学校として、子どもたちが、科学的な見方や考え方を学び、根拠を基に言葉で説明できる力を身に付けさせていきます。

3・4年生の先生について

遠藤先生が産休に入って、2週間が経ちました。3・4年生学級担任として着任しましたので、ご紹介いたします。名前は、門馬 悦子(もんま えつこ)さんです。退職はされていますが、稚内市の大きな小学校や複式校にも勤めていたことがあります。稚内市在住で、昨年は稚内市の放課後学習グングン塾で働いていたそうです。子どもたちに教えてもらいながら、一緒に成長したいと話していました。よろしくお願いいたします。

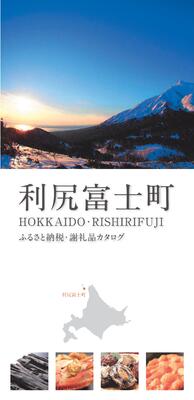

鬼脇探訪 ~北海道や利尻の「ふるさと納税」を訪ねて

元々は総務省による地方活性化策の目玉政策の一つとして始まった「ふるさと納税」ですが…今や日本全国で実に寄付総額が「1兆円」を超える立派な一大産業と化しています。ちなみに全国一の寄付額を集める「紋別市」では昨年度192億円もの寄付を集め、道内の町村においても「白糠町」の168億円や「別海町」の139億円など、実に本予算並みの金額となっています。この3つのマチの共通点を分析した結果、お礼品に海の宝石こと「イクラ」を前面に押し出しつつ最大限の「お得感」に訴える、まさに王道の手法で寄付額を増やしているようです…。一方で様々なおススメ品が目白押しの「利尻富士町」も、ふるさと納税のお礼品では、例えば全国に誇る「利尻昆布」の中で形に多少ムラがあるものの、ダシの味は全くそん色のないうま味で、しかも「お得感」満載で大量に袋に入った、その名もリンゴならぬ「ふぞろいの利尻昆布たち」があったりと多様な魅力商品があるのでインターネットで「ふるさと納税(利尻富士町)」を検索してみると実に面白いです!