学校ブログ

鬼脇探訪 ~「〇〇から見た利尻富士」を訪ねて

よく「隣りの芝生は青い」などど言いますが、遠くの景色を距離を置いて見た方が、とりわけ美しく見える事も多々あります。その典型例が「利尻富士」なのかも知れません。写真のような「礼文」から見た利尻富士もあれば、飛行機上から見た利尻富士、また私のような温泉好きには、隣町の「稚内童夢温泉」や「礼文うすゆきの湯」の露天風呂から拝む、利尻富士も実に最高の景色です!ただ富士山や桜島などと同様に、地元の人間にとってあまりにありふれた景色で、特段の新鮮さも無いかもしれませんが…自然と一体となってそびえ立ち、利尻山神社のように山岳信仰としても定着する、まさに「霊峰」たる利尻富士は、移住者の私にとっても気高い存在として、美味しい水等の恵みを与えてくれる山岳として、今後も畏敬の念を持って拝ませて頂くつもりです。

学んでいく過程⑨

5時間目に利尻富士町の国語部会の先生方が来校して、中3の国語科の授業を参観しました。島では、先生方が島研サークルに所属して、学び合いの研修をしています。つまり、先生方の教え方の勉強会です。学習指導要領をもとに、各教科では、1時間1時間子どもたちに教える内容を教育課程として細かく作成しています。ただ、同じ内容をどのように教えるかによって、子どもたちの理解力がかわります。先生方は、子どもたちに「できる」「わかる」授業を目指し、自力解決できるように教え方を学んだり、教材を工夫したりします。今日の授業は、「人工知能との未来」「人間と人工知能と創造性」を読んで、これからの時代に大切な事について、自分の考えをもって討論し、見方を広げようという内容でした。子どもたちは、自分の意見を相手の意見と比べながら考え、合意形成に向けて学びを進めていました。論理的思考力の育成には、効果的な教材だと思いました。また、話合いを聞いていて、「さすが3年生だな」と思う意見が出て、みんなで吟味しながら取組を進めていました。

学んでいく過程⑧

本日の5校時、中一クラスに入っていくと、数学の勉強をしていました。比例、反比例の単元の中の比例を学んでいました。下の写真の通り、子どもたちは、問題の紙を切り取って、ノートに糊で貼りました。このあと、「1500mを走ったグラフを完成させなさい。」「かずまさんとゆきさんの距離と時間を式(比例)で表しなさい。」などの問題を解くことになります。一番大切なのは、グラフから、横と縦のメモリをしっかり読み取ることです。x座標とy座標を、y=axの式に代入してa(比例定数)をだすことになります。aの値が確定すれば、比例の式となります。

比例は、xが2倍・3倍…すると、それに対応するyの値も2倍・3倍…となります。

ですから、グラフや表から、xとyの仕組みの関係を理解して、比例関係に気づき、式を組み立てることができるようなってほしいです。

グラフを書くと、xとyがどのような関係になっているのかが簡単にかわります。

この学習では、比例の関係をしっかり学んで欲しいです。

鬼脇探訪(番外編)~晩秋の信州上田・横浜球場を訪ねて<後編>

熱気に包まれていた横浜スタジアムを跡にして、そのまま「みなとみらい」方面へと歩いて行きましたが…赤レンガ倉庫前では全国物産展が一堂に開かれており、静岡(掛川)茶の詰め放題や福島のくだものなどを堪能した後に、桜木町方面へと向かっていきました。写真のような近未来的でオシャレな景色が、街中を流れるジャズや横山剣さんの曲に見事マッチしており、街頭ではギターを弾きながら唄っている少年もいました。そういえば、「ゆず」も同郷でした。その後、電車で「新横浜」へ立ち寄りましたが、近くの「ラーメン博物館」では利尻が誇る、とあるラーメン店も出店しており、必ず立ち寄ろうと思っておりました。が…写真のラーメン待ち時間ボードを見て、沓形の本店ですら店の前に立って待つことに耐えられない私は、後ろ髪を引かれる想い?で入館するのを諦めてしまいました。「横浜」は一つのマチの中で、実に色んな顔を持つ実にオシャレな場所だなと改めて納得させられた珍道中でした。

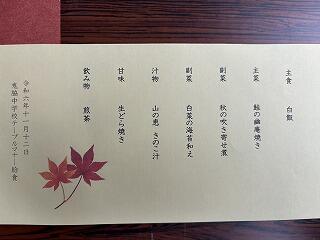

テーブルマナー

昨日、中学生を対象にテーブルマナー給食がありました。前日に食育の授業で学んだ食事のマナーを実践する場でした。私も招待されて参加しました。交流スペースに入っていくと、テーブルの上におしながきがあって、なんだかホテルみたいだと感じました。メニューは、主食「白飯」、主菜「鮭の吹き寄せ煮」副菜「白菜の海苔和え汁物」、汁物「山の恵 きのこ汁」、甘味「生どら焼き」、飲み物「煎茶」でした。子どもたちに、食事のマナーを教わって食べました。割り箸の折り方やお椀の開け方、明けたお椀の蓋を置く場所などです。ご家庭でも、子どもに聞いて実践してみてください。私はいつも、校長室で一人で給食を食べていますが、子どもたちと一緒に食べると、いつの間にか笑顔になっている自分に気が付きました。また、子どもたちは、自分のために食事を運んでいる教職員の姿を見て、いつもとは違う様子から自然と笑みがあふれていました。ただ、子どもたちが一つだけ困っていたことがあります。それは、正座ができないことです。最初から最後まで正座をしていた子は一人でした。テーブルマナーをみんなで実践するいい機会となりました。