学校ブログ

ソプラノ・リサイタル芸術鑑賞教室について

7月23日(水)、24日(木)に文化庁芸術家派遣事業で、谷地聡子(やちあきこ)さんが、利尻富士町に来島し、小・中学生向けのコンサートを開催します。小・中学生向けとなっていますが、保護者や地域のからも見に来ていただきたく、ご案内いたします。ご都合がつきましたら、是非お願い申し上げます。

鬼脇保育所・利尻小学校・鬼脇中学校 第22回 保小中合同運動会について

8日(日)に第22回保小中合同運動会を実施しました。予定では、7日(土)に行う予定でした。天気予報では、6日(金)の夜や7日(土)の朝に雨が降る予報になっていました。6日(金)の夕方に関係者の方にお集まりいただき、協議しました。今後の天気についてやグラウンドの状態を鑑み、延期にさせていただきました。7日(土)夕方のグラウンドのコーナー付近は、まだ水が浮いてる状態でしたので、8日(日)に実施させていただいてよかったと思っています。

運動会の取組については、小学校高学年が、団長や競技リーダーとしてみんなをまとめ、中学生が企画や運営の仕事で支えながら取組を進めました。チーム練習では(練習⇒反省⇒改善⇒計画)のサイクルを動かしながらチームの勝利のためにみんなで考えて取り組みました。

係活動については、先生方から子どもたちの頑張りの評価を賞状にして、代表の子に表彰させていただきました。

<競技 エール係>

自主的な立候補から、リーダが決まり、少数派の意見も大切にしながら競技内容をまとめ、自分たちの運動会作りに貢献していました。小学生や保育園児に配布したエール作りや、盛り上げるためのグッズ作りでも協力する姿がありました。(ペットボトルにビーズを入れた応援を盛り上げるグッズ)

<宣伝 会場係>

ポスターやうちわを工夫しながら作製し、縁の下から運動会を盛り上げることができました。(紅白のうちわ作成)

<掲示 スローガン係>

「光輝燦然」~フレーFRIENDのスローガン作成に尽力しました。様々なアイディアを組み合わせ、まさに輝くような作成に仕上げることができました。(会場に掲示した大きなスローガン作成)

子どもたちが主体的に取り組んでいる姿が、素晴らしかったです。仲間と協力して取組を進める力や、チーム練習(練習⇒反省⇒改善⇒計画)のサイクルを動かす力は、課題解決に向けて(計画⇒実施⇒評価⇒改善)のサイクルを動かす力に結び付きます。これから、学校生活や勉強に生かしてほしいと思います。

保護者の皆様、地域の皆様には子どもたちが、最後まで全力を尽くして頑張っている姿をご観覧いただけたのではないかと思います。温かい声援と惜しみない拍手を送っていただき、ありがとうございました。

総練習は体育館で

本日、運動会の総練習が予定されていましたが、外が雨のため体育館で実施しました。並び方や競技の流れを確認したり、種目の競技を実際に行ったりしました。赤は、鬼脇タイフーン。白は、玉入れで勝利しました。最後のチーム練習では、話し合って、自分たちが負けた競技の練習をしていました。今日雨ということは、本番は晴れるのではないかと思っています。

はげましの言葉について

運動会練習が本格的に始まっています。廊下や教室に、子どもたちが運動会に向けての決意、頑張って取り組んでいること、励ましの言葉(自分 チーム 競技)が掲示してあります。特に他の人からのはげましの言葉は、子どもたちのやる気のエネルギーとなって、頑張ろうとする気力が高まります。練習日は、あと4日ですが、この調子で競技や係の活動の振り返りをしながら、取り組んでほしいと考えています。

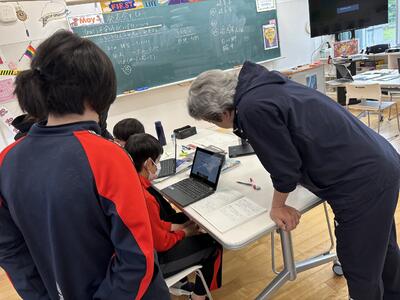

学びが広がり、深まる授業について

6年生の社会科の授業で、子どもたちが自分で調べた平安時代についての発表がありました。他の人の発表を聞くことで、自分の見方・考え方の視点が変わり、学びが広がったり、深まったりします。そこで疑問に思ったり、もっと調べたいと思ったことを考えて、調べる学習です。つまり、主体的で対話的で深い学びを実践している授業でした。子どもたちから、平安時代から行われるようになった風習として、精霊馬(しょうりょううま)が紹介されていました。

【精霊馬ってなんだろう?】

・私も疑問に思って、校長室で調べはじめました。

◎ 精霊馬とは、ご先祖の霊を迎えて送るために用意したお供え物

【どんなものでつくるのだろう?】

◎ キュウリに割りばしや爪楊枝で馬の形にしたもの 精霊馬(しょうりょううま)

◎ ナスで同じように牛の形にしたもの 精霊牛(しょうりょううし)

【何のためにつくるのだろう?】

◎ お盆期間に、ご先祖様がスムーズに行き来できる乗り物として

【馬と牛の違いは?】

◎ 精霊馬は、一刻もはやく戻ってこれるよう

◎ 精霊牛は、ゆったりと帰ってもらえるよう

【キュウリやナスを使うようになったのはいつごろから?】

◎ 平安時代は、麦わらとひょうたんで、江戸時代からキュウリとナスを使うようになった

【他の地域のご先祖の迎え方?】

◎ 迎え火 送り火 精霊流し 精霊船

子どもの発表から、気になって調べ始めましたが、そういえば小さいころ、お盆に本家に行ったとき、キュウリやナスに割りばしで足をつくって、飾ってあったのを思い出しました。恥ずかしながら、私の学びが広がり、深まった社会科の授業になりました。

玉入れについて

今日の2時間目に、小学生がチームごとに分かれて、玉入れの練習をしました。赤チームは、「とりあえず、やってみてから考えよう。」⇒「一人4個ずつ持って投げよう。」⇒「最初にせいのって、掛け声をかけるから合わせて投げよう。」⇒「最初だけでなく、途中でも掛け声をかけるから合わせて投げよう。」・・・・・白チームは、「最初にかごに入るイメージをつかもう。」⇒「かごの周りに投げよう。当たってはいる玉もあるから。」⇒「1個1個でなく、まとめて投げよう。」・・・・・自分たちの練習が終わってかごの中の玉を数えた後は、隣のチームの練習をみて・・・・先生方もよりいっぱい入るキーワードを口ずさみながら・・・・

なんと、今日の最高記録は、赤チーム白チームとも59個でした。

最初は、16個くらいでしたが、1時間もたたないうちに、たくさん玉を入れることができるようになりました。

来週からも「よりたくさん、かごに玉を入れるには。」を考えて練習してほしいと思います。

運動会まであと10日

グラウンドで運動会練習をしました。風が強かったのですが、晴れていて練習日和になりました。最初、小学生が赤白に分かれて、玉入れの練習をしました。よくある光景です。その後に、中学生を交えてチームごとの練習になりました。「何の種目の練習をするのか。」それぞれのチームで子どもたちが決めての練習をしました。赤チームは、鬼脇タイフーンで、白組チームは、リレーでした。練習後、それぞれのチームごとに集まって振り返りをしました。この振り返りがとても大切です。よかったところ、直したほうがいいところ、などの意見を出し合い、次の練習に生かしていきます。やりっぱなしだと次の練習に生かせません。子どもたちは、チームの勝利のために、話し合う。作戦を立てる。練習する。改善する。話し合う。作戦を立てる。練習する。改善するを繰り返すことになります。この取組が子どもたちの大きな成長を促します。本番まであと10日です。

和楽器合奏について

子どもたちが音楽の時間に琴で「さくら」を合奏していました。学習指導要領には、日本の伝統文化である和楽器をあつかっている領域があります。楽譜をみながら片手で弦を弾いて演奏していました。一つ一つの音が、心にしみいってくるようでした。子どもたちは、途中でうまくいかなくなると、「もう一回最初からやろう。」と頑張っていました。粘り強く取り組む姿勢が素晴らしいと思いました。

酸化と還元について

運動会に向けて今週は、毎日1時間の練習になっています。他は授業をしっかり受けています。理科室に入っていくと、子どもたちが、乳鉢の黒い粉を乳棒ですっていました。次の時間に向けて準備しているところだったので、「乳鉢には、何が入っているのか。」「どんな実験をするのか。」などを聞いてみました。黒板を見て考えながら、「酸化銅に炭素を混ぜて、すっているんです。」「それを熱すると銅になるんです。」と説明をしてくれました。突然聞いたのに説明できたのは、素晴らしいと思いました。2CuO+C → 2Cu+CO2 の実験は、試験管に酸化銅と炭素を混ぜたものを熱して、そこからでた気体を、石灰水を入れた試験管につなぎます。そういえば、二酸化炭素に反応して石灰水が白く濁っていた記憶がよみがえってきました。44年も前のことですが・・・。理科は、課題解決に向けて、予想を立て、実験をして、結果をまとめる授業の流れがありますが、実験をすることが、記憶に残る大事なことだと実感しました。44年も前なのになぜか思えていました。

運動会結団式を実施しました

いよいよ運動会練習が始まります。そこで、昨日結団式を行いました。めあては、自分の立てた目標をチーム内で共有し、意欲的な活動へつなげることと、チームでの仲間意識を高めることです。子どもたちには、事前に運動会に向けて次の項目を考えて、チームごとに発表していました。

①どんな運動会をつくっていきますか。「見ている人が感動する運動会にしたいです。」「保育所から中学生まで全力で楽しめる運動会。」

②自分のチームのために何ができるでしょう。「団長に任せるのではなく、自分たちでも考えひっぱっていく。」「低学年のお手本となるように自分たちもがんばる。」

③下級生に、どんな姿をまねしてもらいたいですか。「困っている低学年に教えてあげたり、競技を全力で楽しんだりすること。」「一生懸命頑張っているところ。」

④係の仕事では、どのようにがんばりますか。「ゴールでは、みんながいいなと思えるゴールをつくること。」「先生にいわれなくても、自分でうごけるようにしたい。」

聞いていて、とてもうれしくなりました。他にも、団長から各チームへのエールもありました。

「仲間を信じ、最高の運動会にしよう。いやな気持ちにならないようにしよう。」

「くじけずに最後まで全力で頑張ろう。弱っているときこそ、がんばっていこう。」

特に、いやな気持ちにならないように・・・弱っているときこそ・・・・というフレーズに私は感動しました。自分だけが頑張る運動会ではなく、チームとして取り組んでいく決意が表れたエールでした。

運動会は、当日の頑張りもありますが、取り組む過程が大切です。運動会を通して、子どもたちは大きく成長します。これからは、作戦を立てたり練習をしたりする中で、自分やチームの振り返りをしながら、取組を進めて欲しいと思います。素晴らしい結団式になりました。